【葉浩文專欄】移動大數據與我們的未來

- 06 Sep 2018

「大數據」是近年最多人討論的字詞,我們日常的生活模式轉化成數據後,可以預估及發展更多的可能性。而葉浩文今回與我們討論移動大數據,到底香港是否可以掌握到這個優勢?

近年好多朋友都鍾意談論「競爭力」,有時同客人見面,有時係朋友之間傾計。呢個話題,在我眼中係非常貼身的話題,面對國內城市、東南亞等國急速發展,香港人、乃至整個香港的「優勢」與「競爭力」,仲可唔可以一馬當先?

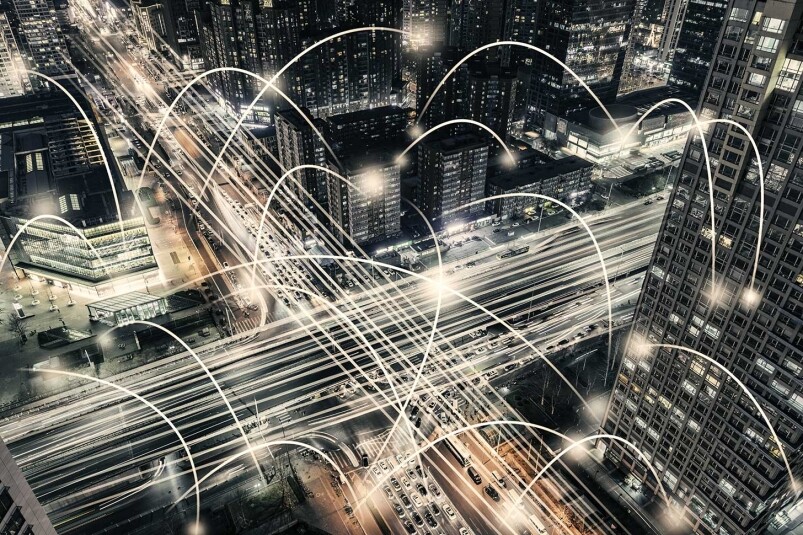

每一個地方,如果擁有高效率的交通運輸系統,絕對係「競爭力」的重點,甚至係吸引全球人才和企業來香港的關鍵。而交通大數據,就成為改善系統必不可少的一大利器。你或者會問,交通大數據其實有乜嘢用,又可以點樣解決問題?我可以用幾個例子去解釋。

北京有一間處理移動大數據的智慧服務公司掌行通,長時間透過1,800個司機收集到的大數據,進行駕駛行為分析,發現平均每一個交通違規行為都會連帶7次超速、5次急刹車,4次急加速或急轉彎。

數據睇落平常,但如果仔細想,並且加以利用,可以解決好多問題。邊啲路段容易出意外、邊啲路段設計上存在缺陷,借助數據,就能輕易勾劃出評估報告,之後就可以優化路網,引導同教導司機點做。如此這般,整個城市的交通安全和效率,就可得到改善。

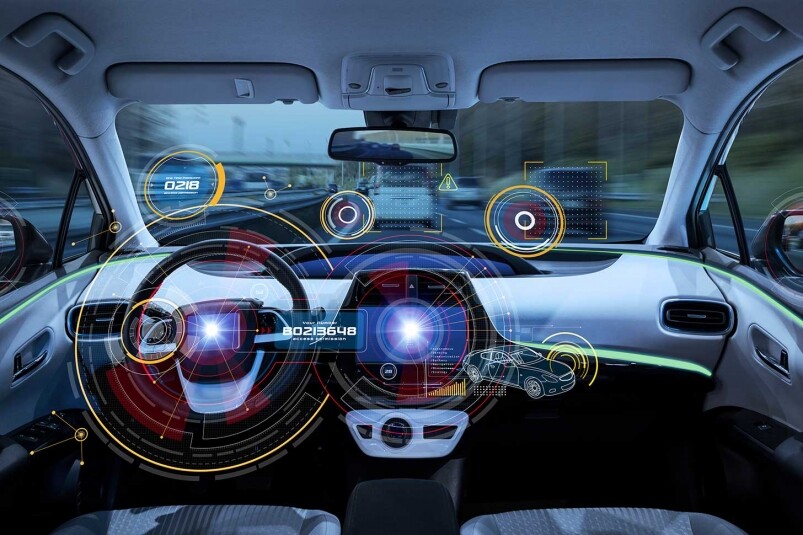

唔講你未必知,交通大數據早有人發展。2015年福特(Ford)從傳統車廠轉型為移動公司。在全球推出多項革新實驗,範圍涵括自動停車、汽車共享、遠端定位、自動車、無人車、大數據等。隨著全球市場汽車消費量飽和,其他傳統車廠好似BMW、Daimler、BYD都緊追其後,宣佈智慧移動藍圖,由傳統生產,變陣成移動方案解決的服務提供商。

我相信汽車業的未來,不再只是汽車,而是車、人同建築之間的溝通,其中需要大數據的幫助來實踐,只靠車廠數據遠遠唔夠,更加是要全人類通力合作才可達成。最近我與幾個拍擋成立了一個第三方交通數據收集平台,正是從一個想法開始。

比起其他大城市,倫敦、新加坡、東京,港府係開放交通數據方面十分緩慢。就算運輸署已開放部分資料,但得物亦無所用,因為很多是未經數據化,需要人手輸入電腦,資料更新亦唔夠,惟有寄望政府發揮帶頭作用,加強共享平台開放數據力度,鼓勵唔同界別參與,支持相關初創發展。

眼看一部部共享單車拋進城門河,到最後gobeebike敗走香港,不出兩年倒閉收場。香港交通的未來發展一直落後於鄰近國家,但唔需要灰心,依然有機會趕上,問題在於大家願唔願意正視缺點,向前行出第一步。

(以上評論為作者個人意見,並不代表本網站立場。投資者須注意投資涉及風險,價格可升可跌甚至變成毫無價值。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關之風險披露聲明及相關文件。)