港交所股價再新高|究竟趕上車? 抑或等一等?

- 02 Jul 2020

港股近期除了新經濟股表現突出,港交所(388)近期股價亦拾級而上,週四(7月2日)高見350元,創上市新高。事實上,港交所的股價今年3月仍然是「2字頭」(3月19日低見206元),股價至今,累計升幅達6成,究竟有何因由撐起股價?未揸貨的投資者,可能心郁郁想追入,而持貨者又應該如何部署?

中概股回流香港第二上市

在本港買賣證券,買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.0027%的交易徵費,因此,港股成交金額高低,將直接影響港交所的收入來源。今年首季度,港股市場日均成交額1,209億元,按年增加20%,較2019年第四季更上升57%。

美國參議院今年5月20日通過法案《國外公司問責法案》後,加強美國上市海外企業的監管要求,中概股加快回歸本港第二上市。隨着中概股回流,將刺激成交額增加,連同新股集資活動頻繁,對港交所的上市費用收入和衍生工具交易費用收入,將帶來正面影響。

憧憬港股通納入範圍增加

互聯互通在2014年正式落實,滬股通在2014年11月17日正式開通,並在2016年和2017年拓展至深港通和債券通。目前內地交易所不允許第二上市企業納入港股通,惟隨着恒生指數公司,早前修改同股不同權及第二上市公司選股準則,市場憧憬「同股不同權+第二上市」在往後,可以納入港股通(北水)之中,讓內地的投資者可以透過港股通買入這些股份。

港府早前表示,未來一年政府會繼續積極推動交易所買賣基金(ETF)納入深港通。另外,市場亦寄望進一步將互聯互通,拓展「新股通」,讓內地和本港投資者購買對方市場的首次公開發售股份(IPO)。倘若有關措施落實,將進一步刺激上升日均成交金額,港交所的股價有望「水漲船高」。

MSCI指數公司「棄星取港」

國際指數編製公司MSCI(NYSE:MSCI)在今年5月,授權港交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數,在期交所初步推出37隻期貨及期權合約,取代新加坡交易所。

此外,中證監副主席方星海表示,在香港推出A股相關金融衍生品,是「情理之中的事,應該予以支持」;預期料內地「開綠燈」,港交所將推A股期貨產品,吸引更多資金,對港交所的盈利有正面作用。

利好憧憬密集 惟估值較同業高

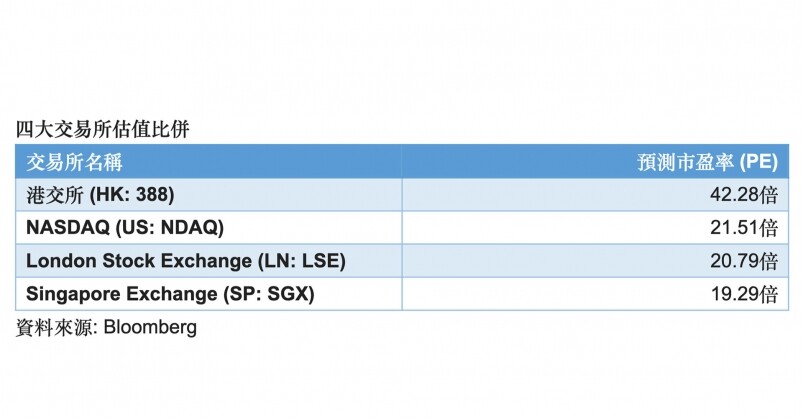

受惠多個利好因素,支撐港交所股價破頂向上。不過,按市盈率(PE)比較,港交所2020年預測PE高達42.28倍,估值較上市同業Nasdaq(US: NDAQ)和London Stock Exchange (LN: LSE),分別只有21.51倍和20.79倍為高(見上圖)。

港交所近期連番破頂,交投活躍,惟現階段已大致反映中概股來港上市的利好因素。另外,雖然網易(9999)和京東(9618)已來港掛牌,但對港股近日成交金額維持在1,100億至1,200億元,交投未見顯著增加。

走勢上,快步隨機指數(STC)%K和%D線同時上升超買水平;14日RSI未見「頂背馳」,惟同樣升至超買水平。港交所的地位無可取代,中長線具賣點,因此,已持貨的投資者,可先行套現部份獲利,其餘作中長線部署。至於未持貨的讀者,現價高追有較大風險,待回調至10天線即315元以下可買入第一注。

金利豐證券研究部經理黃智慧(trurywong@kingston.com.hk)

筆者為證監會持牌人士

(以上評論為作者個人意見,並不代表本網站立場。投資者須注意投資涉及風險,價格可升可跌甚至變成毫無價值。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關之風險披露聲明及相關文件。)